Tentativi di cambiamento

La scarsa propensione al cambiamento che caratterizza le istituzioni, si riflette nella lentezza con cui processi come la femminilizzazione del mercato del lavoro e la defamilizzazione del sistema di welfare si stanno instaurando nelle politiche italiane: «come emerso dalle testimonianze raccolte tramite i programmi territoriali […] molte donne in Italia una volta rimaste incinte hanno subito discriminazioni sul lavoro, oppure fanno fatica insieme ai loro compagni a usufruire dei diritti e delle tutele previste una volta che si ha un figlio» (Save the children, 2020).

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare.

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare.

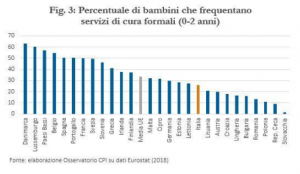

I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%.

I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%.

Nonostante l’incremento dei posti nei nidi e dei servizi integrativi per la prima infanzia (evidenziato da un’indagine Istat del 2021 sui dati dell’anno educativo 2019/2020), l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei, soprattutto a causa del gap tra il Nord e il Sud del Paese: a livello nazionale c’è stato un incremento dei posti nelle strutture dell’1,5%, solo al Sud addirittura del 4,9% rispetto all’anno 2018/2019, con un aumento del +0,6% della spesa dei comuni per i servizi educativi. Nonostante ciò, però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni».

però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni».

Nonostante le difficoltà, quindi, esistono iniziative statali finalizzate alla defamilizzazione del sistema: l’aumento dei posti in strutture per la prima infanzia è sicuramente un elemento fondamentale per permettere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma, insieme alle riforme dei congedi parentali, non è sufficiente a sradicare il pregiudizio che porta a delegare alla donna la gestione della cura, a causa della componente fortemente familiare e assistenziale del welfare italiano e mediterraneo.

Riflessioni

Il patriarcato è un’istituzione, e come tale è resistente al cambiamento: questo è evidente nella difficoltà del welfare mediterraneo ad assecondare le trasformazioni della femminilizzazione del mercato del lavoro e della defamilizzazione del sistema.

Alla luce di dati oggettivi circa il radicamento di pregiudizi patriarcali e l’inadeguatezza italiana nel produrre politiche che favoriscano l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, per produrre un cambiamento è quindi necessario agire non solo dall’esterno, con decreti e disegni di legge o politiche per il lavoro (attive o passive che siano), ma lavorare dall’interno per abbattere un’istituzione scientificamente e culturalmente obsoleta. Il patriarcato non produce semplicemente discriminazione e pregiudizi di sorta, ma una vera e propria inefficienza sistemica nell’assecondare le richieste legittime delle donne, trattate come se fossero una minoranza nel Paese.

Questa mancanza va sopperita a partire da un’educazione alla parità, che si parli di diritti o di opportunità, e non da un goffo tentativo di nascondere un’istituzione patriarcale con iniziative superficiali e insufficienti, come le quote rosa, che, per quanto possano creare posti di lavoro per le donne in ambienti prevalentemente maschili, non potranno mai sostituire una sana meritocrazia, a cui anche le donne hanno diritto e con cui sarebbero perfettamente in grado di confrontarsi, al di là di qualunque caratterizzazione negativa di sorta.